大田区の特区民泊制定に関わった行政書士としてその経緯を述べてきましたが、ここでは実際の 民泊許可 特区民泊の認定 申請手続 をまとめます。

民泊許可 : 東京都大田区 特区民泊 の 認定申請

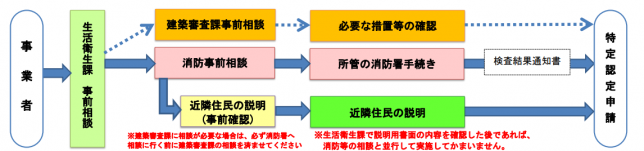

民泊許可 民泊認定申請 の 手続の流れ

認定申請にあたり、大田区保健所の生活衛生課に事前相談が必要です。

※行政書士が代行できます。

- 保健所生活衛生課へ事前相談

- 消防署や建築調整課との調整

- 近隣住民への説明(申請の2週間前までに実施、書面を用いて対面で説明、書面を近隣住民から見やすい場所に掲示)

- 認定申請、申請手数料納付(手数料20,500円)

- 書類審査、現地調査

- 認定(認定書交付)

- 事業開始

民泊許可についてのご相談は右下のチャットボットへ

生活衛生課との調整における留意点

- 居室の床面積が 25 m2以上で施錠可能であること (滞在者の睡眠、休憩等の用に供する部分の床面積を合計した値について滞在者1名当たり3m2以上を確保する施設にあっては、壁芯で 20 m2以上も可)

- 台所、浴室、便所・洗面設備があること

- 寝具、テーブル、椅子、収納家具、調理・清掃に必要な器具などがあること

- 外国語を用いた案内があること

- 滞在期間が2泊3日以上であること

- 建築基準法上「ホテル・旅館」が建築可能な用途地域であること

消防署や建築調整課との調整における留意点

- 3階以上の階に滞在者利用部分がある場合

建築物の延床面積が200㎡未満の準耐火建築物で、階段とその他が間仕切壁又は戸で区画されていて、自動火災報知器が設置されている。

もしくは、耐火建物である。 - 2階の滞在者利用部分の床面積が100m2を超える場合、

避難階または地上に通ずる2以上の直通階段を設けること、

2階における滞在者が利用する部分の床面積の合計が300 m2 以上とならないこと(耐火、準耐火建築物は対象外) - 滞在者利用部分の床面積が200m2を超える場合、

寝室および寝室から地上に通ずる部分が建築基準法施行令第128条の5第1項に規定する難燃内装の技術的基準に適合させる(ただし、耐火、準耐火建築物等は対象外)

廊下の幅は1.6m(居室が廊下に片側にある場合は1.2m)以上(ただし、3室以下の専用の廊下は対象外)

消防法に基づく警報器(自動火災報知設備等)の設置 非常用照明の設置

- 滞在者の寝室が避難階にあり、次の全ての要件を満足する場合

・寝室の奥から屋外への出口までの距離が30m以内で避難上支障がないもの

・寝室に当該室の床面積の1/20以上の採光が得られる窓が設けられている

・寝室から屋外への出口までの避難経路に非常用照明が設置されている - 滞在者の寝室が避難階の直上階・直下階にあり、次の全ての要件を満足する場合

・寝室の奥から屋外への出口または屋外避難階段までの距離が20m以内で避難上支障がないもの

・寝室に当該室の床面積の1/20以上の採光が得られる窓が設けられている

・寝室から屋外への出口までの避難経路に非常用照明が設置されている - 滞在者の寝室の床面積が30m2以下であり、次のいずれかの要件を満足する場合

・寝室から直接地上へ出られる出口を有している

・寝室から屋外への出口までの避難経路に非常用照明が設置されている

必要でしたら民泊に明るい建築士さんの紹介もいたします

民泊許可についてのご相談は右下のチャットボットへ

詳細は、特定認定審査基準・添付書類等一覧もご確認ください。

https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/hoken/eisei/riyoubiyou/tetuduki/kokkasenryakutokku.files/20200901kijun.vol8.pdf

大田区では、消防署が大森・田園調布・蒲田・矢口の4つに分かれるので、注意が必要です。

(住所の番地で管轄が分かれる場合もありますので参考まで。)

大森消防署

大田区大森東一丁目32番8号

管轄地域:大森北、大森本町、山王、大森東、平和島、 昭和島、京浜島、東海、城南島、平和の森公園、北馬込、中馬込、東馬込、西馬込、南馬込、中央、池上、仲池上、大森西、大森中、大森南、大森東

田園調布消防署

東京都大田区雪谷大塚町13番22号

管轄地域:田園調布、田園調布本町、田園調布南、東嶺町、西嶺町、北嶺町、南雪谷、雪谷大塚町、南久が原、鵜の木、北千束、南千束、石川町、東雪谷、上池台、久が原、千鳥、池上、仲池上、東矢口

蒲田消防署

大田区蒲田本町二丁目28番1号

管轄地域:蒲田、東蒲田、南蒲田、蒲田本町、萩中、仲六郷、東六郷、南六郷、大森西、羽田、東糀谷、羽田旭町、羽田空港、大森南、本羽田、西糀谷、北糀谷

矢口消防署

大田区多摩川2丁目5番20号

管轄地域:多摩川、新蒲田、矢口、東矢口、池上、下丸子、千鳥、西蒲田、池上、西六郷

近隣住民への説明 についての留意点

特定認定の申請前に、近隣住民に対し、当該施設が国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の用に供されるものであることについて、説明を行う必要があります。

その際に、適切に周知、説明し、近隣住民の理解を得るように努めなければなりません。

説明内容

近隣住民への説明は、次に掲げる事項について書面により説明する。

および、施設の設置予定地の見やすい場所に掲示することにより行う。

- 特定認定を受けようとする者の氏名(法人の場合、名称および代表者の氏名)

- 施設の名称・所在地(部屋番号まで)

- 近隣住民からの苦情・問合せの窓口の連絡先(担当者名・所在地・電話番号)

- 廃棄物の処理方法(事業系廃棄物としての適切な処理方法)

- 火災等の緊急事態が生じた場合の対応方法

- 当該書面に関する問合せ先の名称・連絡先(苦情・問合せの窓口と異なる場合)

- 意見の申出期限

- 近隣住民に理解しやすい平易な表現を用いた当該事業の内容

説明する近隣住民の範囲

当該特定認定に係る事業計画の内容を説明する近隣住民とは、次に掲げる者 。

- 当該特定認定を受けようとする事業で使用する施設の存する建物に他の施設が存する場合の当該他 の施設の使用者

- 次の(ア)又は(イ)に掲げる建物(一方の建物の外壁から他方の建物の外壁までの水平距離が原則として 20mを超えるものを除く。)の使用者

(ア) 当該特定認定を受けようとする事業で使用する施設の存する建物の敷地の境界線に接する敷地 に存する建物の使用者

(イ) 当該特定認定を受けようとする事業で使用する施設の存する建物の敷地の境界線から道路、公園等の施設を挟んで隣接する建物の敷地の境界線までの水平距離が原則として 10m以下であ る場合の当該建物の使用者 - 私道を共有する等の生活圏を密にする範囲の敷地に存する建物の使用者

- 認定を受けようとする施設が区分所有建物である場合、管理を主体として実施している団体

(管理組合、管理会社等)

関連記事

民泊許可 ついてご相談承ります

地域密着!大田区の行政書士に民泊許可はお任せください。

24時間・365日ご相談を承ります。

民泊許可についてのご相談は右下のチャットボットへ