行政書士おかたかしです。今回の相続コラムは、登記 および 相続土地国庫帰属 について。

相続登記の義務化

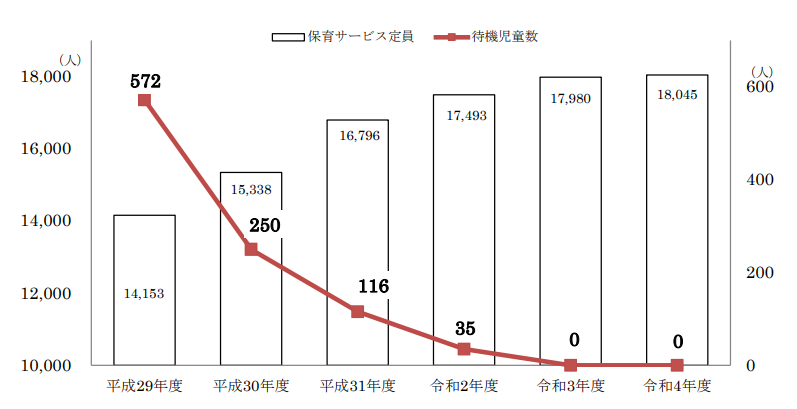

背景は空家対策

空家対策として、所有者不明土地の発生予防と利用の円滑化の両面から総合的に民事基本法制が見直されました。

登記がされるようにするための不動産登記制度の見直し

土地を手放すための制度の創設

といったところが、相続にも影響します。

相続登記の義務化の概要

2021年4月21日、これまで任意とされていた相続登記の申請が義務化される法律が成立しました。

不動産の所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により当該不動産の所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。

上記の申請すべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処する。

正当な理由のない申請漏れには過料の罰則が科されることがあります。

法律の施行は2024年4月1日です。

このような人は要注意です

- 先祖の名義のままの不動産がある。

- 固定資産税だけは払っているが・・・

- 何年か前に親が亡くなり、田舎に山があると聞いていたがそのままにしている。

- 自分が相続人であることはわかっているが、他の相続人から何も連絡がない。

- 相続人が誰になるのかわからない。

- 相続人の中に行方不明の人がいる。

- 亡くなった親には前配偶者がいて、子供がいると聞いたことがある。

相続登記の登録免許税が免除される場合も

相続登記の登録免許税が免除される場合もあります。

- 2次相続の1次相続分

- 不動産の価額が100万円以下の土地

詳細は、法務局にてご確認ください。

相続人登記申告

相続登記が義務化されても、相続登記が困難なケースもあります。それでも、相続登記を懈怠したとして、過料の罰則が科されるのは酷です。

そこで、 相続人申告登記 という制度も同時に創設されます。

相続人申告登記 とは?

相続人申告登記とは、登記簿上の所有者について相続が開始したことと自らがその相続人であることを申し出る制度です。

この申出がされると、申出をした相続人の氏名・住所等が登記されますが、持分までは登記されません。

(*権利の取得を公示するものではないため、これまでの相続登記とは性質が異なります。)

相続人申告登記 の特長

相続人申告登記申請を相続登記申請義務の履行期間内(3年以内)に行うことで、申請義務を履行したものとみなすことができます。

(登記簿に氏名・住所が記録された相続人の申請義務のみ履行したことになります。)

登記簿を見ることで相続人の氏名・住所を容易に把握することが可能になります。

相続人が複数存在する場合でも特定の相続人が単独で申出することが可能です。

法定相続人の範囲及び法定相続分の割合の確定が不要です。

添付書面として、申出をする相続人自身が被相続人(所有権の登記名義人)の相続人であることが分かる当該相続人の戸籍謄本を提出することで足ります。

相続人申告登記 オンライン申請

相続人申告登記はどのように申請すればいいのでしょうか?

相続人申告登記 かんたん登記申請

法務局の窓口で出来るのですが、往々にしてこうした不動産は自宅から離れた遠隔地にあることでしょう。不動産を管轄する法務局まで遠くで行くことも大変なことが多いのです。そこで、オンライン申請活用しましょう。

かんたん登記申請という法務省が運営する公式のサイトがあります。

そこに必要事項を入力して、下記の必要書類を郵送することで手続きが完結します。

- 被相続人の死亡を証する戸籍関係書類

被相続人の死亡日の記載のある戸籍の記録事項証明書 - 申出人が被相続人の相続人であることを証する戸籍関係書類

申出人の戸籍謄本等 - 被相続人と所有権の登記名義人との同一性を証する書類(戸籍の附票の写し等)

参考: 相続人申告登記 (法務省)

相続人申告登記 オンライン申請入力方法

かんたん登記申請のサイトは直感的な入力フォームでまさにかんたんに入力して申請することができます。

申請してしばらくすると、オンライン上で完了通知が配信されるのもまた、わかりやすいです。

とはいえ、十分なガイダンスがなくて、相続人名を入力するので、相続人全員の名前を入力しなきゃいけないと感じられるかもしれません。相続人申告登記の趣旨は大勢の相続人の意思確認をすることを避けて、現在の相続人を1人でもいいので明示することにありますので、あなたお1人の名前(住所・生年月日・電話番号)だけ入力すれば足ります。2次相続が発生しているのならば、その人の情報も入力して、申出人たるあなたお1人につながっていれば大丈夫です。

相続土地国庫帰属 法

相続財産が国家に召し上げられる?!

そんな誤解も呼びそうな法律ですが、正式な法律名は 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律

今年2023年4月27日から制度がスタートします。

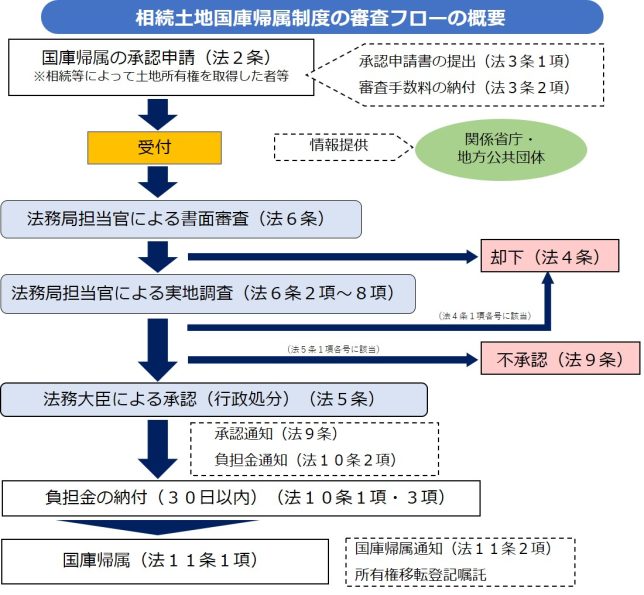

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律 ( 相続土地国庫帰属 法 ) の目的

社会経済情勢の変化に伴い所有者不明土地が増加していることに鑑み、

相続により土地の所有権又は共有持分を取得した者等がその土地の所有権を国庫に帰属させることがで

相続されたものの使わない土地をスムーズに国に引き渡すことができるようになります。

従来は、自治体に寄付しようとして受け入れてもらえないといった話がありましたが、法整備により状況が改善されるようです。

相続土地国庫帰属 申請にあたって

土地の所有者が法務大臣に対して土地の所有権を国庫に帰属させるよう申請します。

土地が次のいずれかに該当するものであるときは、国庫帰属を申請できません。

- 建物の存する土地

- 担保権などの権利が設定されている土地

- 通路その他の他人による使用が予定される土地

- 土壌汚染対策法に規定する特定有害物質により汚染されている土地

- 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地

相続土地国庫帰属 代理申請 行政書士も承ります

承認申請手続は 本人・法定代理人・弁護士・司法書士・行政書士に限られます

国庫帰属制度における承認申請手続は、法定代理人(親権者、成年後見人等)による場合を除き、申請者が任意に選んだ第三者に申請手続の全てを依頼する手続の代理は認められません。

そのため、法定代理人による場合を除いては、申請手続は申請者本人が行う必要があり、申請書には申請者本人の記名、押印が必要となります。また、承認申請に対する法務大臣の通知(承認、不承認等)は、申請者本人に対して行われます。

もっとも、申請手続に関する一切のことを申請者本人が行わなければならないわけではありません。申請者ご自身で申請書や添付書類を作成することが難しい場合には、申請書等の作成を代行してもらうことができます。

業務として申請書等の作成の代行をすることができるのは、専門の資格者である弁護士、司法書士及び行政書士に限られます。(土地家屋調査士は含まれません。)

実地調査へ同行する者

申請の後に、法務局担当官による実地調査が行われます。申請者は、実地調査における現地確認への協力を求められる場合があります。国庫帰属させたい土地ですので、申請者のお近くの土地でないことがほとんどでしょうから、申請者本人ではなく、申請者が任意に選んだ第三者にその対応を依頼することが可能です。申請代理を行った行政書士が代わりに実地調査へ同行することもできます。

相続土地国庫帰属 費用負担

土地につき、国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用相当の負担金を納付しなければなりません。

法務省が参考に示すところによりますと、

現状の国有地の標準的な管理費用(10年分)は、

粗放的な管理で足りる原野約20万円、市街地の宅地(200㎡)約80万円

詳細な算定は 法務省WEBサイト をご参照ください。

ご参考

所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)【法務省】

長期相続登記等未了土地解消作業

各地の法務局主体で、相続登記が行われてないとみられる土地の調査が行われています。相続登記未了状態を解消する目的です。

長期間相続登記等がされていないことの通知が、突如送付されてくることがあります。○○詐欺ではなく、登記した方がいいとのおすすめです。

とはいえ、相続登記をするには相続人の戸籍謄本を用意して大変なので及び腰になりますが、長期相続登記等未了土地解消作業の対象となった土地の相続人情報は法務局が既に収集済で教えてもらえます。

長期相続登記等未了土地解消作業に基づく法定相続人情報を出力した書面の提供依頼書を全国どこでもお近くの法務局に提出すると法定相続人情報が無料で取得できます。

その法定相続人情報により、登記関係書類が省略できるわけです。

参考:長期相続登記等未了土地解消作業に基づく法定相続人情報を出力した書面の提供依頼書

動画解説 相続土地国庫帰属と相続登記の義務化

空家対策は遺言書で

空家の発生原因のひとつは相続ですが、このように法整備が進むと相続による空家問題が減少しそうです。

とはいえ、ご自身の土地のその後を計画することはたいせつです。

不動産を所有している人は、ご自身が亡くなられた後に憂いを遺さないように、遺言書を作成してはいかがでしょう。